Bonjour,

nach wochenlangem Beschäftigtsein mit den STARS komme ich nun endlich wieder einmal dazu, über eine spannende Lektürerfahrung zu berichten. (Dass ich das Lesen für eine der aufregendsten Beschäftigungen überhaupt halte, neben dem Tanzen, dem Herumfahren und … nun gut … , wissen Sie ja bereits.)

Diesmal versuche ich, hier aufzuzeigen, wie beim Lesen eins zum anderen führen kann – wie also Buch A auf Buch B neugierig macht – worauf man unter Umständen zu Buch C kommt – welches dann wiederum Verweise auf Buch D liefert – woraus sich schließlich eine Art Themencluster oder eine nach allen möglichen Seiten schillernde Lektürewolke ergeben kann. Oder auch: ein Besuch bei einer ganzen Autor:innen-Seilschaft – das gedankliche Herumhängen mit einer ganzen Gang.

Wie anregend ein solches Lektürerlebnis sein kann – mind opening – horizonterweiterend -und das im wahrsten Sinne des Wortes.

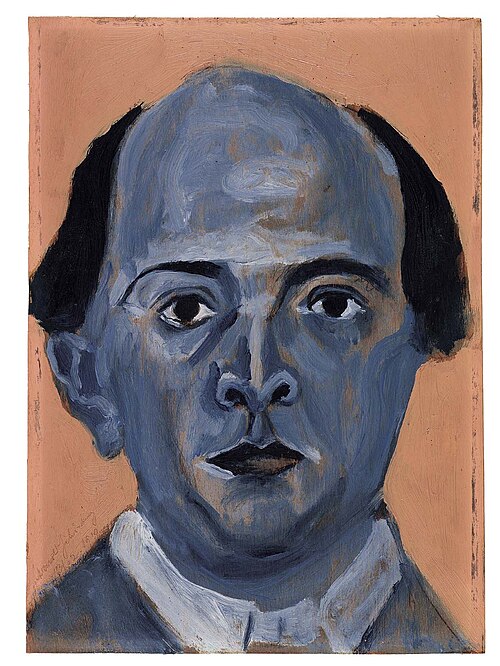

Im akuten Fall hat das Lesen mich nun dazu gebracht, mich zumindest ein kleines bisschen mehr mit klassischer Musik zu beschäftigen, konkreter: mit Neuer Musik – Atonaler Musik – Zwölftonmusik, wie sie der „Komponist, Musiklehrer, Kompositionslehrer, Maler, Dichter und Erfinder“ (Wiki-Zitat) Arnold Schönberg (1874-1951) im frühen 20. Jahrhundert geschaffen hat. (Ich kannte jene Gattung, Sparte, Spielart der Musik natürlich schon, zumindest begrifflich – aber wirkliches Wissen hatte ich darüber bisher nicht.)

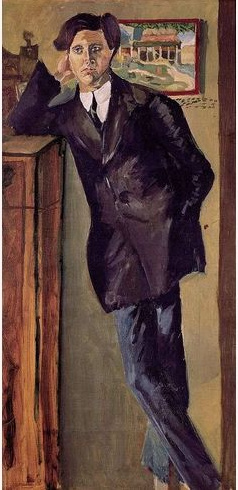

Oben sehen Sie eines von Schönbergs Selbstporträts. Er hat es 1910 gemalt, als er noch abwechselnd in Wien und Berlin lebte. 1933 emigrierte Schönberg, wie ungezählte Jüdinnen und Juden, Denkerinnen und Denker, Künstlerinnen und Künstler, in die USA (deren Staatsbürgerschaft er dann annahm).

Und wie kam ich nun auf Arnold Schönberg – und warum habe ich mir u.a. sein Streichquartett No. 2 erstmals konzentriert angehört?

Es liegt an Thomas Mann!

Und an Theodor Wiesengrund Adorno!

Und an Kalifornien!

Gut – im Folgenden werde ich versuchen, meinen Lektüre- und Musik-Trip der Reihe nach zu skizzieren – eine roadmap, einen Wanderweg hier hinzukritzeln.

Vielleicht packt es Sie ja an der einen oder anderen Kreuzung und Sie greifen ebenfalls zu diesem oder jenem Buch – oder hören sich dieses oder jenes Musikstück mal an. Da es wohl etwas ausführlich wird, habe ich alles in einzelne Etappen unterteilt.

1. Etappe: Thomas Mann

Manns 150. Geburtstag (6. Juni) beschäftigte in den vergangenen Monaten ja sämtliche Feuilletons. Buchhandlung hatten/haben ihre Schaufenster diesr Tage mit Thomas-Mann-Dekorationen jeglicher Art ausstaffiert. Und pünktlich zum runden Datum erschienen auch diverse Sondereditionen und Sachbücher zu Manns Leben und Werk, ich schätze, es werden fast ein Dutzend neue „Was Sie garantiert noch nicht über Thomas Mann wussten“-Bücher sein.

Nur eines jener neuen (Sach-)Bücher las ich nun: HEIMWEH IM PARADIES. Thomas Mann in Kalifornien (Dumont), geschrieben vom Literaturwissenschaftler Martin Mittelmeier. Es handelt sich um schlanke, aber gehaltvolle und auf elegante Art informative 192 Seiten – angenehm „leicht und locker“ im Ton, wie es in vielen wertschätzenden Rezensionen heißt.

Auch Mann ist 1938 aus Nazi-Deutschland dauerhaft in die USA übergesiedelt, mit seiner gesamten Familie, seinem Tross, und zwar an die kalifornische Pazifikküste, nach Los Angeles, in den Stadtteil Pacific Pallisades, wo Anfang 2025 verheerende Feuer wüteten – und wo einst eben Dutzende Künstler:innen und Intellektuelle, die vor dem deutschen Nazi-Terror geflohen waren, eine Zuflucht fanden und eine informelle, aber doch recht eng untereinander verbundene community bildeten. Nicht wenige wurden ganz schön erfolgreich in den USA, nahmen die amerikanische Staatsbürgerschaft an und konnten sich peu à peu prächtige Anwesen dort leisten.

Dieses Foto zeigt eines der kalifornischen Domizile der Familie Mann im heutigen, restaurierten Zustand (aufgenommen hat das Foto ein Mensch namens mirkomlux im Jahr 2020):

In HEIMWEH IM PARADIES erzählt der Literaturwissenschaftler Martin Mittelmeier nun kenntnisreich aus jenem künstlerisch-intellektuellen Exil-Milieu in und um Pacific Pallisades, mit Thomas Mann, dem Nobelpreisträger von 1929, im Zentrum, als die leading figure, die Schlüsselfigur für besagtes deutschsprachiges Geistes-Nest in Kalifornien.

Neben den Manns hielten sich also auch Bertolt Brecht, Lion Feuchtwanger, Fritz Kortner, Vicki Baum, Alfred Döblin, Otto Klemperer, Max Horkheimer, Arnold Schönberg und etliche andere große Namen in den 1930er und 1940er Jahren zeitweise (oder dauerhaft) in Kalifornien auf. Auf erhellende, oft amüsante Art schildert Mittelmeier die Bekanntschaften und Rivalitäten, die Kollaborationen, kleinen Skandale, Vergnügungen, politischen Verzweiflungen und Anti-Nazi-Aktionen jener California Gang.

Thomas Mann agitierte von den USA aus beharrlich und äußerst direkt gegen das Nazi-Regime, u.a. mit Radioansprachen ans deutsche Volk, die etwa von der BBC in den mitteleuropäischen Äther übertragen wurden. (Unter dem Titel DEUTSCHE HÖRER! sind jene Reden gerade im Fischer Verlag gesammelt als Buch erschienen.)

In diesem Zusammenhang zeigt Mittelmeier eine Verbindungslinie auf, die mich besonders gefreut hat: Er erwähnt DOROTHY THOMPSON (1893-1961), hier auf dem Foto1 zu sehen, die US-amerikanische Schriftstellerin und Journalistin, der es 1931 als einer von ganz wenigen internationalen Presseleuten gelang, Adolf Hitler zu interviewen2. Thompson war nicht nur eine glühende Antifaschistin, sondern auch als scharf analytische und praktische Feministin aktiv.

Von 1928-1942 war Thompson mit dem sozusagen linken US-Schriftsteller Sinclair Lewis verheiratet, über den ich vor einigen Wochen hier gebloggt habe. Noch ein Link, sozusagen. Und: Spitzenfrau, möchte ich behaupten!

Als 1947 die McCarthy-Ära in den USA einsetzte – ein knappes Jahrzehnt, in dem Behörden und ihre Spitzel Jagd auf (vermeintliche) Kommunisten und andere (angebliche) Systemfeinde in den USA machten – geriet auch Dorothy Thompson auf eine jener Verdachtslisten. So wie u.a auch Dorothy Parker, Norman Mailer, Albert Einstein, Charlie Chaplin und – aha: Thomas Mann. (Der höllisch enttäuscht bzw entsetzt war von den anti-links-liberalen, mitunter faschistoiden Vibrationen, die nun, in Gestalt des McCarthyismus, also auch in den USA spürbar wurden.3)

Mittelmeiers Buch erzählt ein wenig davon – und über Dorothy Thompson im Speziellen heißt es bei ihm an einer früheren Stelle u.a.:

1937 (…) schreibt die einflussreiche Journalistin Dorothy Thompson mehr als nur ein weiteres Porträt über den prominenten Gast (Thomas Mann). Sie heißt ihn willkommen, sie gemeindet ihn ein, sie macht ihn zum Fackelträger und zur Zeitkapsel all der Charakteristika europäischer Kultur, die Amerika gerade gut gebrauchen könne. (…) Im „Zauberberg“ habe (Mann) die Krankheit Europas zur Darstellung gebracht, die heute offenbar geworden (sei).

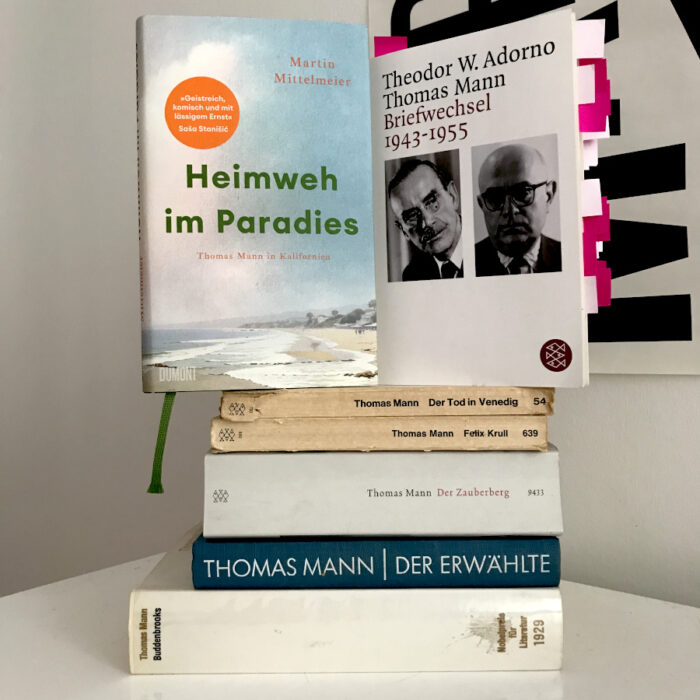

Eine Thomas-Mann-Expertin bin ich sicher nicht (und vielleicht bin ich gerade deshalb Mittelmeiers Mann-in-Kalifornien-Erzählung so gern gefolgt). Den gerade im Zitat erwähnten ZAUBERBERG kenne ich, claro, wie auch einiges anderes von Thomas Mann (und den weltberühmten PROFESSOR UNRAT von seinem älteren Bruder Heinrich natürlich auch!). Auf dem nächsten Foto sehen sie meinen höchstpersönlichen, vergleichsweise allerdings ziemlich bescheidenen Thomas-Mann-Stapel.

Senkrecht oben drauf gestellt, links: Mittelmeiers HEIMWEH IM PARADIES.

Und rechts daneben: ein Band mit Theodor W. Adorno auf dem Cover -aha! Das führt uns jetzt direkt zur nächsten Lektüre-Etappe.

2. Etappe: Theodor W. Adorno

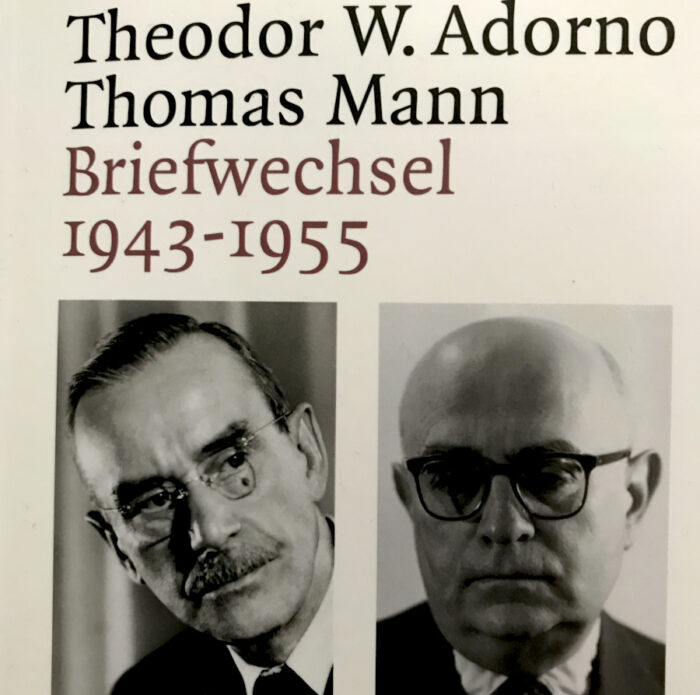

BRIEFWECHSEL 1943-1955 lautet ganz schlicht der Titel dieses Bandes, einer Korrespondenzsammlung zwischen Mann und Adorno (erschienen im Fischer Verlag).

Das Faszinierende daran: Im Grunde funktioniert dieser Band wie ein Zwillingsbuch zur gerade vorgestellten Thomas-Mann-in-Kalifornien-Geschichte von Martin Mittelmeier. Ich hatte den Briefwechsel Mann-Adorno vor einiger Zeit mal gelesen (und beinahe vergessen), erinnerte mich jetzt aber wieder daran.

Auch Adorno war, des NS wegen, zeitweise nach Kalifornien emigriert und zählte mit seiner Ehefrau Gretel zum Pacific-Pallisades-Zirkel, in dem der Mann’sche Clan sich bewegte.

Die Bekanntschaft zwischen Thomas Mann und Theodor W. Adorno steht im Mittelpunkt des gerade hier vorgestellten HEIMWEH IM PARADIES – und jene Bekanntschaft hatte einen durchaus professionellen Kern: Mann arbeitete in Kalifornien gerade an seinem Roman DR. FAUSTUS (1947 erschienen), der sich um den fiktiven Komponisten Adrian Leverkühn dreht. Ein Künstlerroman und eine Parabel auf die Gesellschaft und ihr Ringen mit der Moderne, könnte man vielleicht sagen. Die Romanfigur Leverkühn versucht, kurz gefasst, die ideale Komposition zu erschaffen – und da Thomas Mann sich nur begrenzt mit Musiktheorie und Kompositionskunst auskannte, griff er gern auf die Beratung von Theodor Adorno zurück.

Adorno war ja keineswegs „nur“ Philosoph, Soziologe, Sozialpyschologe, Theoretiker, sondern hat ursprünglich auch Musikwissenschaft und Kompositonslehre studiert (dazu gleich noch) und etliche musiktheoretische Schriften veröffentlicht. Seine Philosophie der neuen Musik erschien schon 1949, sein Versuch über Wagner 1952 – über beides unterhalten sich Mann und Adorno in ihren Briefen.

Thomas Mann zapfte also gewissermaßen Adornos musikwissenschaftliches Know-how ab für die Arbeit an DR. FAUSTUS. Dieser Austausch dient in Mittelmeiers HEIMWEH IM PARADIES als roter Faden der Kalifornien-Geschichte – und im BRIEFWECHSEL-Band lässt sich jener Austausch dann eben im Original nachlesen.

Ich räume ein: Manches aus dem musiktheoretischen Brief-Gespräch zwischen Mann und Adorno überforderte mich ein wenig (glücklicherweise gibt es ausführliche Fußnoten zu all ihren Briefen), weil ich mich eben kaum auskenne mit klassischer oder neuer (klassischer) Musik.

Vergnügen bereitete mir die schriftliche Unterhaltung aber doch, allein schon wegen der schönen Sprache und der kleinen Tricks und Geheimnisse, die Mann und Adorno sich gegenseitig anvertrauen.

So z.B., wenn Thomas Mann sich in einem Brief zum moderaten „Abschreiben“ von anderen Werken bekennt:

Aber ich weiss nur zu wohl, dass ich mich schon früh in einer Art von höherem Abschreiben geübt habe: z.B. beim Typhus des kleinen Hanno Buddenbrook, zu dessen Darstellung ich den betreffenden Artikel eines Konversationslexikons ungeniert abschrieb. (…) Was ich brauchte, sind ein paar charakterisierende, realisierende Exaktheiten (man kommt mit wenigen aus), die dem Leser ein plausibles, ja überzeugendes Bild geben.

Das Dasein im Exil – sozusagen ent-heimatet und von Deutschland entfremdet, aber dennoch an dessen politischer Entwicklung teilhabend – bezeichnet Mann an einer Stelle als Lebensseiltanz.

Und seine Abscheu gegen das, was heute Literaturbetrieb genannt wird, formuliert Mann so:

Das ,literarische Leben‘ überhaupt ist fürchterlich und schädlich, man sollte garnichts davon wissen und seine Einsamkeit wahren vor dem Jahrmarktslärm des Kluggeschwätzes.

Adornos Briefe an Mann wiederum zeichnen sich an vielen Stellen durch eine wunderbar zarte und gerade dadurch scharfe Ironie aus. Etwa wenn Adorno im Jahr 1950, als er sich als Lehrender wieder in Deutschland aufhält, an den fernen Thomas Mann berichtet:

Das Semesterende hat ein Unmaß an Arbeit gebracht, darunter ein Soziologentreffen im Ruhrgebiet, an dessen Bankett ich als Tischgenosse des Stadtdirektors teilnahm, wobei ich mich sachverständig über die Details der Wittener Verwaltung belehren ließ und mich aufs stärkste mit Ihrem Krull identifizierte.

Mit Krull ist Manns Romanfigur Felix Krull, der Hochstapler gemeint.4

Besonders reizend fand ich (erneut), wie Adorno das Schreiben nennt: Er habe dies und das schon recherchiert und bereits Thesen dazu entwickelt – jetzt müsse er es nur noch textieren (also niederschreiben). So formuliert er es in seinen Briefen an Thomas Mann. Textieren: Dieses Wort werde ich mir künftig ab und an von Adorno borgen. („Sorry, werte Lektorin, liebe Verlagsleute, leider werde ich das Manuskript etwas später als geplant schicken, ich bin noch mitten im TEXTIEREN.“)

Dass ich eine der ungezählten Adorno-Verehrerinnen bin, ahnen wohl ohnehin diejenigen, die meine Bücher gelesen haben. Es ist mir selbstverständlich unmöglich, den Mann (sein Denken) hier auch nur ansatzweise angemessen zu würdigen – nur dieses kleine Zitat aus der SINGULÄREN FRAU erlaube ich mir: als Großväterchen Adorno bezeichne ich ihn da wörtlich – und als alten weißen Mann meines Vertrauens.

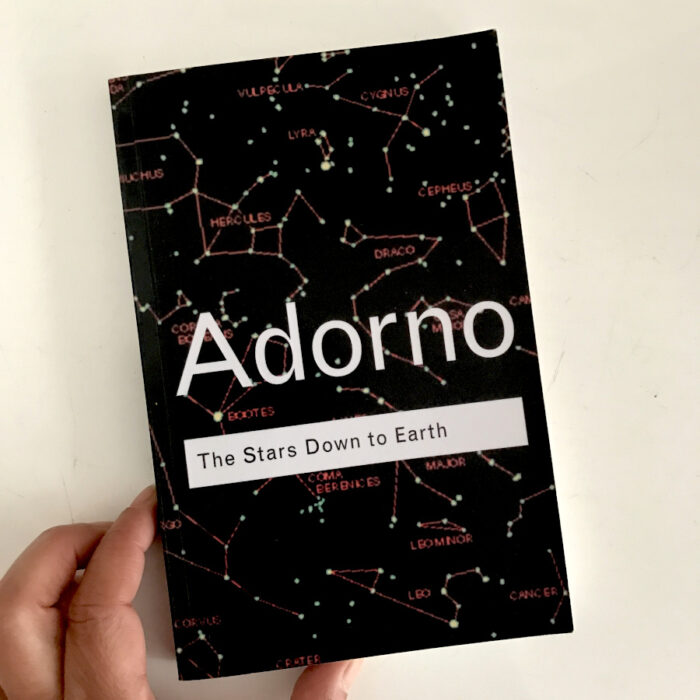

Und im Roman STARS taucht Adorno ebenfalls auf, noch um einiges prominenter, mit THE STARS DOWN TO EARTH nämlich – seiner sozialpsychologischen Untersuchung von Zeitungshoroskopen aus der Los Angeles Times der frühen 1950er Jahre. Meine Romanfigur Carla Mittmann, die Protagonistin der STARS, hat jene Studie in ihrem Philosophie-Studium gelesen, Adorno ist ihr ein Vobild – quasi ihr Leitstern.

In der Realität schuf Adorno mit dieser Untersuchung die Grundlagen seiner später weiterentwickelten Theorie zum sekundären Aberglauben. Und was nun in einer der langen Fußnoten im BRIEFWECHSEL-Band auftauchte: ein Hinweis zur Entstehungsgeschichte von Adornos THE STARS DOWN TO EARTH – auch darüber habe ich mich selbstverständlich gefreut:

Von Oktober 1952 bis August 1953 kehrte Adorno als wissenschaftlicher Leiter der Hacker Foundation in Beverly Hills in die USA zurück. Es entstanden die beiden Counterstudien über die Astrologiespalte der Los Angeles Times, „The Stars Down to Earth“ (…) und „How to Look at Television“.

Vor allem dreht sich die postalische Adorno-Mann-Korrespondenz aber um den Komponisten Arnold Schönberg, den beide persönlich kannten und von dessen Neuer Musik beide fasziniert waren (wenn auch aus unterschiedlichen Perspektiven).

3. Etappe: Die Musik(en) von Arnold Schönberg und Alban Berg

Hier fasse ich mich nun eher kurz – denn musiktheoretisch bin ich eine bekennende Null. (Wobei dies nur klassische/klassisch „neue“ oder „moderne“ Musik betrifft, was „Pop“ und seine Vor-, Neben- und Nachspielarten angeht, halte ich mich durchaus für einigermaßen bewandert – oh ja!)

SCHÖNBERG jedenfalls: Ich kann halt nun mal nicht erklären, was so besonders an seiner Kunst ist. Ich könnte nicht einmal sagen, ob der Schönberg-Sound mir gefällt. Interessant klingt es allemal – ungewohnte Klänge in jüngster Zeit also in meinen Privatgemächern.

Erwartbarerweise findet sich reichhaltig Material zu Schönbergs Schaffen im Netz, darunter eine 3teilige Video-Schnipsel-Serie (dreimal je 10 Minuten), in der Leonard Bernstein das atonale Prinzip Schönbergs charmant und anschaulich erklärt5, mir gefiel’s jedenfalls, hier Folge 1:

Während ich mich über die vergangenen 10, 14 Tage also behutsam in Schönberg einhörte (und unterdessen weiter lesend unterwegs war), ging mir auf, dass ich auch von der Musik von ALBAN BERG so gut wie keine Ahnung hatte/habe.

ALBAN BERG (1885-1935) war ein Schüler Schönbergs. Das Gemälde zeigt ihn im Ganzkörperporträt – gemailt von Arnold Schönberg im Jahr 1910.

Alban Berg unterrichtete später selbst Komposotionslehre – und einer seiner Studenten war, tataaa: THEODOR WIESENGRUND ADORNO!

Gewusst habe ich das schon jahrelang – aber so richtig nachgegangen bin ich der Sache bis jetzt nie.

Sie sehen nun, was ich zu Beginn dieses Blog-Eintrags mit eins führt zum anderen meinte: Angeregt durch die oben erwähnten Lektüren, habe ich mich nun endlich etwas intensiver über Alban Berg informiert, der mir bis dato vor allem (eigentlich nur) als Schöpfer der WOZZECK-Oper bekannt war (die wiederum auf Georg Büchners Woyzeck-Dramentext-Fragment beruht – alles ein einziges Verweis-Yin&Yang!)

Sehr hilfreich und angenehm zu hören war das 14minütige Radio-Porträt von Alban Berg, das der WDR vor ein paar Jahren zu Bergs Geburtstag ausstrahlte. Klicken Sie sich mal rein, es lohnt sich, ganz sympathischer Typ, wie mir scheint. Seine Musik wurde vom NS-Regime als entartete Kunst verschrien und verboten. Womöglich wäre auch Alban Berg seinem Lehrer Arnold Schönberg und seinem Schüler Theodor W. Adorno nach Los Angeles gefolgt – wäre er nicht 1935 in Wien mit gerade mal 50 Jahren gestorben. (Angeblich an einer Blutvergiftung. Seine von ihm innig geliebte Ehefrau Helene soll ihm ein entzündliches Furunkel ohne Fachkenntnis aus der Haut geschnitten und ihm dabei versehentlich eine tödliche Sepsis beigebracht haben. Love can kill. Tja, wissen wir ja längst.)

So, beispielsweise, klingt die Musik von Alban Berg: seine Lyrische Suite für Streichquartett, in der Urfassung 1925/1926 entstanden:

4. Etappe: Klaus Mann – Hermann Kesten – die „Neue Sachlichkeit“ – und: noch mehr „Neue Musik“

Hui, Kompliment, dass Sie bis hierhin dran geblieben sind, merci, sehr herzlich, wirklich (!), falls Sie meiner bisschen bildungsbürgerlichen kleinen Wanderung tatsächlich bis hierhin gefolgt sind.

Immerhin: Ein paar bisherige Wissens-, Kenntnis-, Erfahrungslücken meinereiseits habe ich hier nun offenbart – aber warum auch nicht? Mein Ziel war/ist ja ein ehrenwertes, ich verfolge damit eine quasi-sozialpädagogische Intention:

Ich will/wollte eben wieder einmal aufzeigen, wie die Lektüre eines gescheiten Buches, gleich ob Roman, Essay, Biografie oder sachliche Abhandlung, einen von hierhin nach dorthin bringen kann, an Orte (geistige Orte), die man vorher eben nicht (so richtig) kannte.

READING ROCKS.

Das wollte ich sagen.

AND: I MEAN IT.

De facto ging mein jüngster Lesetrip ja auch noch weiter, sogar sehr viel weiter. Er führte mich zu HEINRICH MANN – und von selbigem zum Literaten (Eigenbezeichnung) HERRMANN KESTEN – und von diesem wiederum zur Kunst- und Literaturgattung NEUE SACHLICHKEIT im Allgemeinen und Besonderen.

Aber das wäre insgesamt zu viel für eine Blog-Folge. Deshalb werde ich den Trip hier erst beim nächsten Mal weitererzählen.

Und was die Musik angeht noch:

Um jetzt nicht als Komplett-Banausin, akustische Spießbürgerin, geschmackliche Kleinbürgerin in irgendjemandes Gedächtnis hängen zu bleiben, erlaube ich mir, in aller fürs Internet gebotenen Eitelkeit, darauf hinzuweisen, dass ich der Neuen Musik durchaus etwas abgewinnen kann (und schon vor Jahren konnte)!

Bloß habe ich mich ihr bislang sozusagen von hinten genähert – von ihrer (teils schon elektronischen) Spätphase aus.

Das erste Mal, dass ich den Begriff Neue Musik bewusst wahrnahm, muss in den frühen 1980er Jahren gewesen sein, als ich zwischen 12 und 15 war und u.a. sehr auf David Bowie stand, wie auch auf die Talking Heads. Über jene beiden kam ich auf dieses Album von 1981: My Life in the Bush of Ghosts von Brian Eno und David Byrne. Ich besitze es noch heute. Irgendwie im Zusammenhang mit diesem Album habe ich den Begriff Neue Musik erstmals aufgeschnappt, wenn mich nicht alles täuscht. (Dabei hat diese Platte im strengeren Sinne gar nichts damit zu tun.)

Außerdem: Vor nicht gar so langer, aber trotzdem schon ziemlich langer Zeit (als ich Mitte 30 war, ungefähr) stand ich eine Weile verblüffend arg auf die Musik von Karlheinz Stockhausen – insbesondere auf diesen Halbstünder, sein Helikopter-Streichquartett (entstanden 1992/93). Ich kann heute nicht mehr erklären, warum gerade dieses Ding mich so angemacht hat, aber ich hörte es damals wirklich oft (und schmückte sogar mein Myspace-Profil monatelang mit dem Foto eines Hubschrauber-Balletts am Himmel).

Und wiederum ein paar Jahre später (mit Anfang 40, ungefähr) gab ich mich bei facebook als Fan von Pierre Henry und seiner musique concrète zu erkennen, etwa indem ich dieses knapp 3minütige Stück dort postete: Variationen einer Tür und eines Seufzens. Ich finde es immer noch sehr hübsch:

So.

Das war’s für diesmal.

Wie gut, dass das hier bloß ein Blog ist, wie angenehm, dass ich spontan und einfach so hier hintippen kann, was mir gerade durch den Kopf geht. Nicht auszudenken, was für eine Arbeit es wäre, das alles in eine ordentliche Form zu gießen – es anständig zu TEXTIEREN.

Bisschen sommerlich nachlässig, eventuell, aber herzlich grüßt: immer die Ihre

- Das Foto stammt aus dem Jahr 1936 und befindet sich im Archiv der Library of Congress ↩︎

- I SAW HITLER / ICH TRAF HITLER heißt das Buch, in dem Thompson ihre Begegnung mit dem mörderischen Diktator schildert. Oft daraus zitiert: wie Thompson Hitler beschrieb – als „Prototypen des kleines Mannes“ (prototype of the Little Man) nämlich – und, zu jenem Zeitpunkt noch, als von „erschreckender Bedeutungslosigkeit“ (startling insignificance) ↩︎

- Nein, die aktuelle Trump-Administration muss ich an dieser Stelle nicht extra erwähnen, nehme ich an. ↩︎

- Adorno kannte Frühfassungen dieses Mann-Romans, bevor er fertiggestellt und veröffentlicht wurde. Er spornte Thomas Mann jahrelang an, DIE BEKENNTNISSE DES HOCHSTAPLERS FELIX KRULL endlich zu vollenden. ↩︎

- Very sweet auch, wie das Telefon des Video-Posters etwa bei Min. 8:33 dazwischen quengelt. (my damn phone) ↩︎